Yokohama Generative AI Lab

現在、世界中の企業が

生成AIを用いた業務効率化、成果品質向上、

コスト削減に成功し、

新しい価値の構築、新時代のビジネスの開拓まで

その影響は広範囲に及んでいます。

ビジネスにおける生成AIの利活用には、

「汎用ツールの活用」(例:AIチャットサービス)

「専門サービスの導入」(例:AIエージェント)

「独自開発」

など、さまざまな形があります。

企業の成長戦略において、

これらをどのように組み合わせ、どう活かすかが、

今後の競争力を大きく左右します。

一方で、生成AIの導入に踏み切れない、または

ごくわずかな業務改善にとどまっている企業もあります。

その多くが、

目的設計・データ収集・人材育成・リスク管理など

生成AI導入における初期の壁が

クリアできないことに起因しています。

われわれは、

“生成AI開発における初期の不確実性を明らかにし、

企業の投資判断をサポートすること“を目標に

“横浜生成AI研究所“を創設いたしました。

研究の流れ

- 依頼/スポンサー登録

- 依頼企業はスポンサーとなり、研究テーマを登録します。

- 研究

- 研究所で調査研究を開始します。

研究員はテーマを細分化し、一つずつ深掘りしていきます。

それらを集約・分析し、総合的に検証します。

- 結果報告

- スポンサー企業には定期/不定期に報告会を実施します。

実現性が見えてきた段階で、PoCや開発の委託契約に移行します。

(派遣契約の場合もあり)

研究のメリット

- 検討段階から支援

-

社内での実現性調査にかかる人員や工数を削減し、最小限の負荷で生成AIの導入を検討できます。

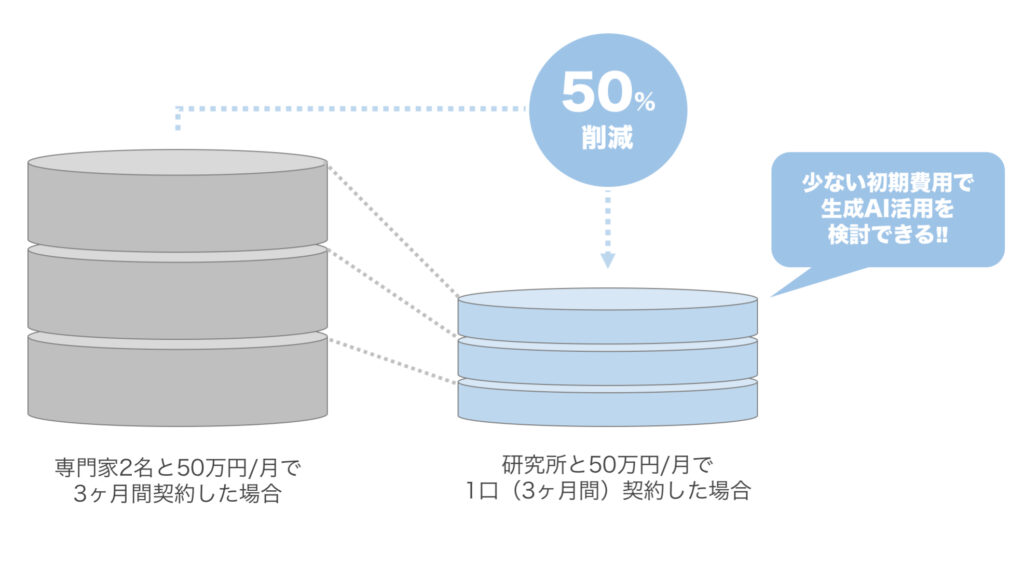

- 安価な初期費用

-

常駐型派遣等で専門家に検証してもらう場合、最初から高額になりますが、研究所を利用する場合、比較的安価にスタートできます。